コンクリートは我々の生活を支える身近な存在ですが、さまざまな原因で年月を経るとともに劣化し、強度や耐久性に問題が起ってきます。

この時確かな眼で原因を追及し、最適な補修をすることでコンクリート構造物はさらに寿命を伸ばし、安心して利用できる構造物に生まれ変わります。

なおしタル研究会ではこれらコンクリートの劣化原因別に補修材料をご提案しております。

ぜひご相談下さい。

塩 害

塩 害

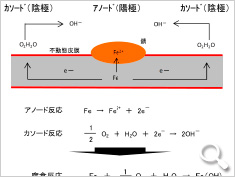

鉄筋腐食のメカニズム

塩害による鉄筋、PC鋼材等の腐食は、海水の侵入が主な原因であるが、その他に飛来塩分、コンクリート内在塩分等があります。近年では、冬場、道路表面に散布される凍結防止剤(塩化カルシウム等)が原因で橋梁桁端部が、劣化する事例が多く見られます。

鉄筋腐食のメカニズムは、アノード反応とカソード反応から起きる。鉄筋中に電子2個を残して、鉄がイオンとなって溶出し、鉄筋が腐食し、このアノード反応によってできた電子を消費するのが、カソード反応で、この2つの反応が同時に生じるのが腐食反応です。

ここに塩化物イオンがある程度以上の濃度で介在すると、不動態皮膜の破壊が起こり、鋼材は活性溶解し、腐食を助長することになります。 鉄筋が腐食すると、その体積膨張により、躯体にひび割れが入り、さらに水、空気、塩化物イオンが供給され、さらに劣化が進行します。

ASR(アルカリシリカ反応)

ASR(アルカリシリカ反応)

ASRのメカニズム

ASR(アルカリシリカ反応)は、コンクリート細孔溶液に溶脱したアルカリ成分と骨材中に含まれる特定の成分が化学反応をお越し、それに伴う膨張圧によってコンクリートにひび割れや剥離が生じる現象である。

コンクリート細孔液中のアルカリ成分と骨材中に含まれるオパール、カルセドニー、クリストパライト、トリジマイトに代表されるシリカ鉱物や火山ガラスとの間に生じる化学反応により、アルカリシリカゲルが生成されることにより生じる。アルカリシリカゲルは吸水性があり、外部から供給された水分を吸収すると膨張し、コンクリートのひび割れ、剥離・剥落(ポップアウト)が発生する。

近年、反応性骨材を使用しなければ、生コンクリートのアルカリ総量規制等で国内にASRは存在しないと言われた時期もあるが、現実には北陸地方では多くのASRが確認されており、反応性骨材を使用せざるを得ない骨材供給状況の中、フライアッシュセメントの使用でASRを抑えることが確認されている。また、ASRの診断に岩石学的診断も取り入れられており、偏光顕微鏡観察、SEM-観察、粉末X線回析等の方法で行われている。

凍害

凍害

凍害劣化のメカニズム

凍害は、コンクリート中の水分が0℃以下になった時の凍結膨張によって発生するものであり、長年にわたる凍結と融解の繰り返しによってコンクリートが徐々に劣化する現象である。

水は、凍結する時に自由に膨張できるものとする9%の体積膨張を生ずる。セメントペースト内部では、温度降下に伴い、大きい空隙中の水が凍結し、続いて小さい空隙中の水が凍結する。小さい空隙中の水が凍結する過程では、大きい空隙中にできた氷昌により膨張が拘束される。この膨張を緩和するだけの自由空隙が存在しない場合は、大きい静水圧が空隙の壁に作用し、これが引張強度に達した時にひび割れが生ずるもの考えられる。この繰り返しによりコンクリート表面から徐々に劣化していく。

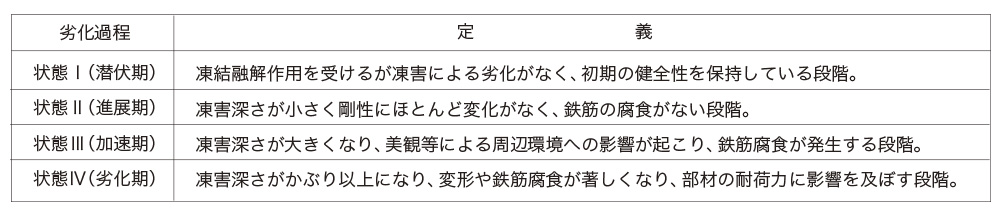

凍害劣化の形態と進行

凍害による劣化の主な形態は以下のとおりである。

①ポップアウト

表層下の骨材粒子などの膨張による破壊でできた円錐状の剥離現象で、骨材の悪い場合によく観察される。

②微細なひび割れ

紋様や地図状が多く、一般にペースト部分が劣化するものでコンクリートの品質が劣る場合や、適切な空気泡が連行されていない場合に多く発生する。

③スケーリング

表面が薄片状に剥離・剥落する現象で、一般にペースト部分が劣化するものでコンクリート

の品質が劣る場合や、適切な空気泡が連行されていない場合に多く発生する。

④崩壊

小さな塊か、粒子になる組織の崩壊現象。

【劣化の進行深さの増大に伴う性能低下】

疲 労

疲 労

疲労による劣化

疲労による劣化は、主に鉄道、道路、港湾構造物など土木構造物で列車、自動車、波力などによる繰り返し荷重作用を受け、劣化する現象を「疲労」または「「疲労破壊」と言う。建築構造物で繰り返し荷重を受けることはまれである。

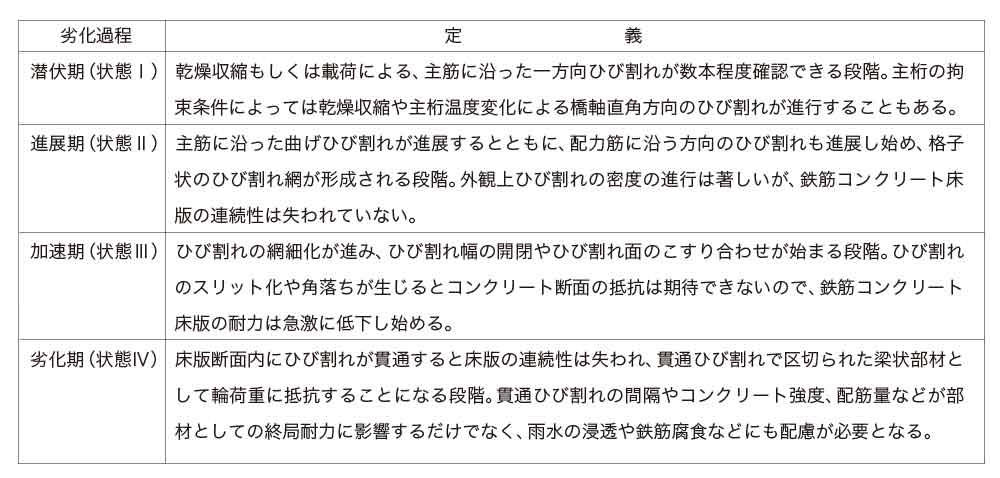

疲労による劣化は、一般的には道路床版に多く見られ、疲労劣化進行過程を「潜伏期」「進展期」「加速期」「劣化期」と表現される。

【床版の疲労劣化進行過程】

疲労に対する補強工法例

1.床版上面増厚工法

床版上面増厚工法は、既設床版コンクリートの上面に新たに維補強コンクリートを打設し、新旧コンクリートを一体化させることにより、曲げ耐力と押抜きせん断耐力の向上を図る工法。現在、もっとも多く採用されている工法。

2.床版下面増厚工法

床版下面増厚工法は、床版や桁などの既設構造物のコンクリート下面に鉄筋を配置して、モルタル等を吹付け増厚し、既設コンクリートと一体化し、耐荷力や耐久性の向上を図る工法。

3.床版下面炭素繊維シート接着工法

床版下面に炭素繊維シートを接着し、耐荷力の向上を図る工法。

4.プレキャストPC床版取替工法

プレキャストPC床版は、橋軸方向に分割したプレキャスト部材を接合させて一体化したPC床版で、従来、非合成桁への適用が一般的だったが、近年では合成桁への適用事例も増つつある。

摩 耗

摩 耗

摩耗のメカニズム

摩耗は、開水路、水路トンネル等水が流れる構造物で起こる。水と接触することでカルシウムなどのイオンが、セメント水和生成物から溶脱して外部へ移動し組織が粗となることや、流水中の土砂による研磨作用や落差による衝撃力などが組み合わさり、コンクリートの断面が欠損していく現象である。

初期の変状としてスキン層(表面のセメントペースト)の欠損により粗骨材が露出する現象が見られるが、劣化が進行すると粗骨材を支えきれなくなり粗骨材の脱落が発生する。さらに摩耗が進行すると鋼材の露出や腐食、断面欠損が発生する。摩耗は、水の節水期間が長いほど、成分濃度が低い(軟水)ほど、カルシウムイオンが溶脱しやすく、流速が早い、流水中の土砂量が多いほど、落差が大きいほど摩耗の影響を受けやすい。また、カルシウムイオンの溶脱に関する劣化メカニズムについては、十分な知見が得られていない状況にある。

【問い合わせ先:なおしタル研究会】TEL:03-5997-7451

Copyright © 2015 Naoshitaru Study Group All rights Reserved.